「宗教改革百年紀念大幅單面印刷品」修訂間的差異

跳至導覽

跳至搜尋

(→三十年戰爭) |

(→新教) |

||

| 第24行: | 第24行: | ||

==新教== | ==新教== | ||

*新教,又稱基督新教,是西方基督教中非天主教的宗派之統稱,特別是16世紀宗教改革運動中脫離天主教會的教會與基督徒形成的一系列教會團體,與天主教會、東正教會並列為基督教三大教派。 | *新教,又稱基督新教,是西方基督教中非天主教的宗派之統稱,特別是16世紀宗教改革運動中脫離天主教會的教會與基督徒形成的一系列教會團體,與天主教會、東正教會並列為基督教三大教派。 | ||

| + | *新教的抗議精神可以追溯至14世紀的一些宗教改革先行者,英國的威克里夫派以及羅拉德派、波希米亞的揚·胡斯派和義大利的薩伏那洛拉的信徒。16世紀20年代,馬丁·路德在德國發起了宗教改革運動,迅速的席捲了整個德國,在日內瓦,加爾文的歸正運動更進一步的加深了宗教改革的影響。 | ||

==宗教改革的背景== | ==宗教改革的背景== | ||

於 2015年12月10日 (四) 09:02 的修訂

百品說明

- 名字:宗教改革百年紀念大幅單面印刷品

- 英文名:Reformation Centenary Broadsheet

- 發現地:德國萊比錫

- 材料:木板印刷

- 製造年代:西元1617年

- 規格:長28.4公分,寬34.7公分

贖罪卷

- 贖罪券,真正的名字叫大赦。贖罪卷是建基於「代贖」的古老觀念。按照天主教教理,贖罪卷是天主教會交給信徒運用的一種方法,為的是幫助信徒補償自己的罪過。出售贖罪券的行徑,引發宗教改革的導火線之一。

血腥敕令

- 血腥敕令的由來:馬丁路德掀起了宗教改革的大潮,導致了一些新的宗教流派的出現。這在正統天主教國家的西班牙是不可接受的,加爾文教徒被打為異端,西班牙在尼德蘭樹立了宗教裁判所,並頒布了臭名昭著的「血腥敕令」。

- 血腥敕令的主要內容:禁止傳抄、保藏、散發、買賣路德或卡爾文等改革者的文集。凡散布「異端」學說者,男的殺頭,女的活埋。凡異端必須處死並沒收財產,而藏匿包庇異端者與異端同罪。

- 血腥敕令的影響:這個敕令使數不清的尼德蘭加爾文教徒被合法地殺害,在加爾文教徒占多數的尼德蘭顯然是一道戰爭的催化劑。當尼德蘭又陷入一場經濟危機時,政治和社會的動亂就爆發了。1566年8月11日南方的弗蘭德爾地區自發的群眾起義,起義者搗毀聖像、十字架和祭器,沒收教會財產,焚燒教會債券和地契,鋒芒直指西班牙統治的精神支柱――天主教會。歷史上稱這次起義為「破壞聖像運動」。

教派

- 路德派:信義宗,或稱路德宗,為新教宗派之一,源自16世紀德國神學家馬丁·路德為革新天主教會發起的宗教改革運動,其神學思想成為改革運動的象徵。

- 加爾文主義:加爾文主義是16世紀法國宗教改革家、神學家約翰·加爾文畢生的許多主張和實踐及其教派其他人的主張和實踐的統稱,在不同的討論中有不同的意義。

- 英國國教派:英國國教會,或譯為英格蘭國教會、英格蘭聖公會、英格蘭教會,是聖公宗的教會之一。

三十年戰爭

- 三十年戰爭(1618年-1648年),是由神聖羅馬帝國的內戰演變而成的全歐洲參與的一次大規模國際戰爭。以馬丁·路德於1517年《九十五條論綱》為標誌的宗教改革運動使全歐洲分為天主教與新教兩大陣營,而神聖羅馬帝國諸侯則在信仰上出現了嚴重歧見,同樣地分裂為天主教與新教兩派。

新教

- 新教,又稱基督新教,是西方基督教中非天主教的宗派之統稱,特別是16世紀宗教改革運動中脫離天主教會的教會與基督徒形成的一系列教會團體,與天主教會、東正教會並列為基督教三大教派。

- 新教的抗議精神可以追溯至14世紀的一些宗教改革先行者,英國的威克里夫派以及羅拉德派、波希米亞的揚·胡斯派和義大利的薩伏那洛拉的信徒。16世紀20年代,馬丁·路德在德國發起了宗教改革運動,迅速的席捲了整個德國,在日內瓦,加爾文的歸正運動更進一步的加深了宗教改革的影響。

宗教改革的背景

- 宗教改革本來一次思想的大變革,但也引發了社會、政治、軍事的大衝突,其出現與當時的許多背景因素有關係。

- 宗教改革以前,聖經只能由聖職人員閱讀。一般信徒無法閱讀聖經,只能完全聽信各地神父對經典與教義的解釋。

印刷術的出現

- 印刷術的發明引進帶來了信息革命,推動了宗教改革的迅猛發展。

- 馬丁·路德等宗教改革者的文章通過印刷發行迅速傳遞到各地,宗教改革的思想迅速傳播。

人文主義

- 在15世紀出現了人文主義的思想,重視教育,重視思考、研究,這對宗教改革和同時期的文藝復興運動都有很大的影響。

文藝復興

- 文藝復興:是一場大致發生在14世紀至17世紀的文化運動,在中世紀晚期發源於義大利中部的佛羅倫斯,後擴展至歐洲各國。

教會的腐敗

- 中古世紀的人民主要的心靈依靠都是宗教,對於外在的教會禮規非常重視。隨著工商的發展,教會也坐擁龐大的教產,這樣的富裕使神職人員的道德鬆懈,教會中的醜聞不斷的發生。這些腐敗引發了宗教改革運動者對教會權柄的質疑,腐敗帶來的許多社會矛盾遇上宗教改革的導火索就演變成社會運動和武裝衝突。

馬丁路德

- 出生於1483,過世於1546年。活了63歲。德國人。

- 馬丁·路德在耳弗大學(Erfurt)獲文學碩士,又學半年法律。接著入修道院苦修,1507年獲立為神父。1512年獲威登堡大學神學院博士,隨即教授《聖經》曾講授詩篇、羅馬書、加拉太書和希伯來書。他是德國最早用德文對照新舊約原文授課的教授之一。然而他繼續依然教會律法潛心苦修,結果,使他更加強烈的不能滿意於「新路」的觀點。

- 他看到人們受騙購買贖罪券的情形,又耳聞教會主教買賣聖職的醜事,他開始攻擊教會出售贖罪券的作法。1517年10月31日他將批判贖罪券的《九十五條論綱》,張貼在威登堡大學的教堂門口。

- 1483年11月,馬丁·路德在德國艾斯萊本出生。雖然他爸爸是銅礦工人,但收入也足以讓兒子接受高等教育。1501年,馬丁·路德入讀愛爾福特大學,在大學圖書館裏第一次讀到聖經。他説:“這本書叫我愛不釋手。假如有天能擁有一本,就真是一大幸事了。

- 1525年6月13日,路德與一個於1524年從修道院中逃出來的修女凱薩琳·馮·波娜訂婚,6月27日兩人結婚。

- 凱薩琳在他困難和抑鬱時期幫了他很大的忙,她在家裡收留學生,以此來賺錢度過貧困時期,許多人將路德的言語紀錄了下來,成為寶貴的資料。

- 卡塔琳娜·馮·博拉,德國前修女,宗教改革領導人馬丁·路德的妻子。1524年逃出修道院。1525年6月13日,與馬丁·路德訂婚,6月27日結婚。

- 路德一生對猶太人的看法是有改變的。反猶主義在歐洲一直很流行,路德開始是提倡善待猶太人,希望在革除掉天主教的種種弊端以後猶太人能夠信基督教,但後來結果顯然很不理想,相反,他感到猶太人在試圖改變基督徒的信仰,他變得很憤怒,也開始提倡惡待不肯信基督的猶太人。

- 1516年,路德寫到:「很多人驕傲地稱猶太人是狗,是做惡者;但他們是何等愚蠢,因為他們沒有意識到,他們和猶太人一樣,在上帝的眼中是何等邪惡和污穢」。

九十五條論綱

- 宗教改革是西方基督教在16世紀至17世紀的教派分裂,由約翰·威克里夫、揚·胡斯、馬丁·路德、約翰·加爾文以及其他早期新教徒發起。

- 馬丁路德九十五條論綱

大幅單面印刷品

- 圖片左側,馬丁路德把「九十五條論綱」釘在德國威登堡的一座教堂的門上。

地理位置

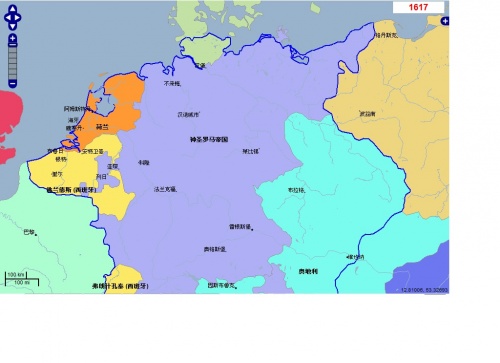

- 德國經緯度:51.137513, 10.344256

- 2015年的德國

- 1617年的德國