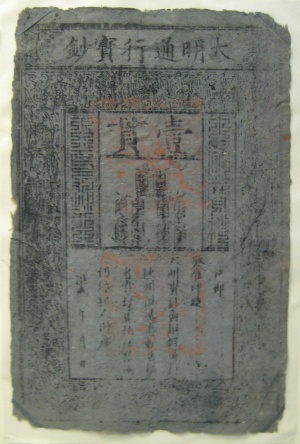

明代「大明寶鈔」

大明寶鈔(1375~1444)

大明寶鈔是明朝官方發行的唯一紙幣,該紙幣貫行於明朝二百七十多年。明太祖洪武八年(1375年)始造。由於當時缺銅,於是明洪武七年頒布「鈔法」,並於次年以中書省南京名義發行。

大明寶鈔印框高約30厘米、寬約20厘米,是世界上面積最大的紙幣。寶鈔分六等:壹貫、五百文、四百文、三百文、二百文、一百文,一貫等於銅錢一千文或白銀一兩,票面上端為「大明通行寶鈔」六個漢字。

大明寶鈔作為一種經典的中國古代紙幣非常收到收藏者的青睞,因此大明寶鈔也同時成為不法分子偽造的主要對象之一。由於真的大明寶鈔印刷技術並不複雜,無論是紙幣的紙張或者是油墨都不難仿製,現代的贗品已然可以以假亂真。大明寶鈔真假難辨、玉龍混雜的狀況嚴重的影響了它的經濟價值,因此此幣的市場價值並不是很高,一般拍賣的成交價格都在五萬到十萬人民幣之間。

明朝

明朝(1368年1月23日-1644年4月25日)是中國歷史上最後一個由漢人建立的朝代,歷經十二世、十六位皇帝,國祚二百七十六年。公元1368年,時為韓宋吳王的朱元璋在掃滅陳友諒、張士誠和方國珍等群雄勢力後,於當年農曆正月初四日在應天府登基,國號大明,由於皇室姓朱,因此又稱朱明

朱元璋

朱元璋出身平民,幼時貧窮,曾為地主放牛。公元1344年,入皇覺寺,25歲時參加郭子興領導的紅巾軍反抗蒙元政權。先後擊敗了陳友諒、張士誠等其他起義軍,統一南方,後北伐滅元,建立大一統的皇朝,國號「大明」,朱元璋在位期間,下令農民歸耕,獎勵墾荒;大興移民屯田和軍屯;組織各地農民興修水利;大力提倡種植桑、麻、棉等經濟作物和果木作物;下令解放奴婢;減免賦稅;派人到全國各地丈量土地,清查戶口等等。經過洪武時期的努力,社會生產逐漸恢復和發展了,史稱「洪武之治」[2]。同時立《大明律》,用嚴刑峻法管理百姓與官僚,禁止百姓自由遷徙,嚴厲打擊官吏的貪污腐敗,設立錦衣衛等特務機構,清洗權貴勢力[3]、廢中書省,進一步加強了中央集權。駕崩後傳位於嫡長孫朱允炆。

鄭和下西洋

明成祖即位後,在永樂年間,派遣著名的航海家三寶太監鄭和率遠洋船隊七下西洋,最遠到達非洲東海岸,又派遣吏部驗封司員外郎陳子魯出使撒馬兒罕、吐魯番、火州等西域十八國,加強明王朝同世界各國的經濟政治上的往來,為中國走向世界做出貢獻,體現永樂王朝的鼎盛和開放。明成祖之後,其子朱高熾繼位,也就是明仁宗。他聽從朝中一些大臣的意見,認為下西洋過於浪費,收效不大,宣布停止下西洋的活動。不到一年,仁宗病逝,宣宗朱瞻基繼位,改年號宣德。宣德五年閏十二月初六(1431年1月19日),派鄭和第七次也是最後一次下西洋。明憲宗年間,曾有太監向憲宗提議再次下西洋,於是皇帝下詔到兵部索要鄭和出使的海圖等資料。但由於劉大夏等官員認為下西洋為一大弊政,有害無益,因此將當年鄭和出海地圖等資料藏匿起來(一說將其銷毀),兵部尚書項忠命吏入庫搜索無果,再次下西洋一事於是作罷。後來倭寇橫行,明朝加大海禁的力度,直到明穆宗隆慶元年(公元1567年)之後,倭寇逐漸平息,朝廷有鑒於對外貿易對沿海居民的重要性,才逐步解除海禁,使民間的走私貿易正當化,活絡的國際貿易也使中國進入逐漸成形的世界貿易體系之中

歐洲與中國

- 歐洲進入大航海時代後,葡萄牙人就持續開拓前往印度、中國的航路,1511年葡萄牙佔領馬六甲(約今馬來亞地區)後,就意圖在中國建立貿易據點。明武宗正德七年(1513年),葡萄牙國王曼努埃爾一世為想要與明廷通商,派出使節團前往中國。使節團本來想在廣州登陸,但被拒絕入境。他們改以武力佔據屯門,與明朝爆發屯門海戰、西草灣之戰,結果戰敗。最後明世宗嘉靖皇帝同意入境,並且讓葡萄牙人在澳門開設洋行,修建洋房,允許他們每年來廣州「越冬」,這是西方列強第一次正式性的登陸中國。其後西班牙、荷蘭、英國等歐洲國家相繼派使團東來,使得不少西洋事物傳入中國。

- 利瑪竇:明神宗萬曆十年(1582年),利瑪竇奉命前往中國教區工作。利瑪竇很快學會中文,並穿儒服、通儒書,頗得明朝士大夫好感。後來他被舉薦到北京,頗得明神宗信任。他向中國進獻坤輿萬國全圖、自鳴鐘、日晷、西洋大炮、望遠鏡、火槍、西藥、聖母瑪莉亞像、十字架等貢品,先後在北京、肇慶等地展出。利瑪竇不僅傳播天主教,還啟發徐光啟、李之藻等人學習西學。另外他還將中國各種文化傳入歐洲,如儒家思想、佛道學說、圍棋等,可謂「貫通中西第一人」。