「阿巴斯王朝達拉基拉法後宮壁畫殘片」修訂間的差異

(→薩邁拉城) |

(→薩邁拉城) |

||

| 第39行: | 第39行: | ||

===薩邁拉城=== | ===薩邁拉城=== | ||

薩邁拉 (阿拉伯語:سامراء)是伊拉克薩拉赫丁省的一座城市,位於首都巴格達西北125公里、底格里斯河東岸。2003年估計人口為348,700。2007年,聯合國教科文組織將薩邁拉古城列為世界遺產。 | 薩邁拉 (阿拉伯語:سامراء)是伊拉克薩拉赫丁省的一座城市,位於首都巴格達西北125公里、底格里斯河東岸。2003年估計人口為348,700。2007年,聯合國教科文組織將薩邁拉古城列為世界遺產。 | ||

| − | [[檔案:Samara spiralovity minaret rijen1973.jpg | | + | [[檔案:Samara spiralovity minaret rijen1973.jpg |300px|thumb| 薩邁拉城 圖片,沒CC授權]] |

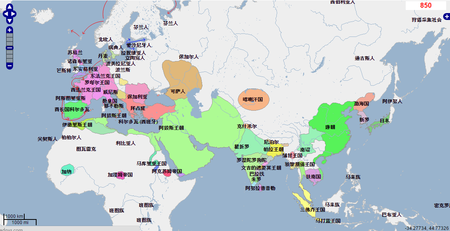

[[檔案:阿巴斯王朝(750-1258)達拉基拉法後宮壁畫殘片 850年.png |450px|thumb|center| 阿拔斯王朝(750-1258)達拉基拉法後宮壁畫殘片 850年 圖片]] | [[檔案:阿巴斯王朝(750-1258)達拉基拉法後宮壁畫殘片 850年.png |450px|thumb|center| 阿拔斯王朝(750-1258)達拉基拉法後宮壁畫殘片 850年 圖片]] | ||

[[分類:大英博物館百品特展]] | [[分類:大英博物館百品特展]] | ||

於 2015年12月13日 (日) 14:34 的修訂

展品說明

- 名稱:阿拔斯王朝(750-1258)達拉基拉法後宮壁畫殘片

- 英文名稱:Harem wall-painting fragments

- 發現位置:伊拉克的薩邁拉城

- 經緯度:34.166440, 43.905668

- 規格:高14.4公分,長10.2公分,寬3公分∕高11公分,長10.5公分,寬2.7公分。

- 製造年代:大約西元800~900年

展品故事

殘片上的圖案相當簡單,在赭黃色的背景描出黑色的輪廓,用了幾道粗略的線條抓住神韻,圖畫裡金色斑點暗示著它們早年的榮景。這些殘片就像從拼圖裡隨機取出的幾塊拼片,我們很難據此推測原本更大的畫面,因為這些圖案並不全是人像,有些殘片的圖樣是動物,有些是衣物和軀體的片段。然而,在這裡所捕捉到的面孔,顯然具有某種明確的性格----她們的眼神憂鬱得如此的明顯,從與世隔絕的遙遠世界裡,往外的盯著我們瞧。

這些小灰泥碎片是考古學家從達拉希拉法(Dar al-Khilafa)宮殿的廢墟裡挖出來的,達拉希拉法宮殿是哈里發在撒馬拉的主要居所,也是這座為了成為首都而建造的新城,宗教典禮與活動的中心。從名子看來,就可以知道這座城市絕對是享樂至上,宮廷給這座城市的名稱,從「Surra Man Ra'a」簡話而來,以阿拉伯語來說,就是「快活之城」。

然而嬉鬧作樂的表象之下,其實潛藏著不祥的暗流----西元八三六年之所以決定把首都從巴格達遷往撒馬拉,是為了化解哈里發的武裝禁衛軍與巴格達當地居民之間的緊張態勢----那樣的緊張關係在當時已經引發了一連串的暴亂。建造撒馬拉城的目的,一方面是作為宮廷的避風港,一方面也讓哈里發的軍隊有個安全的基地。

撒馬拉新城規模宏偉,比任何時代的宮殿都要壯觀,而且造價非凡;光是現在已經確認的宮殿,數量就超過六千座。也許從當代的描述,我們能對這些宮殿的壯觀程度有個大略的印象,建造這些宮殿的哈里發穆塔瓦基勒(al-Mutawakkil)可能是阿拔斯王朝最了不起的建造者:他用了許多許多描金鑲銀的巨幅繪畫裝飾宮殿,還有一個超大的水盆,內外貼滿了銀箔,在上面豎起一顆金樹,樹上有鳥兒鳴叫……他還有一把巨大的黃金寶座,上面會有兩頭大獅子,所有通往王座的臺階都畫滿了獅子、老鷹和其他圖案,宮牆內外則貼滿了馬賽克與鍍金的大理石。這根本就是別有用心的建造狂,企圖讓這座首善之都的宮殿與兵營,看得訪客目眩神迷,成為令人難忘的大伊斯蘭地國中心。

後宮的居所,就隱身在哈里發的宮殿裡,有如迷宮的小房間密密麻麻,房間裡裝飾著展現歡愉與享樂景象的壁畫,我們的壁畫殘片就是在這裡找到的。殘片上可以看到這些奴僕的臉孔,這些女孩以及可能是男孩的臉孔,都是哈里發用來享受聲色之娛的。住在這些房間裡的女性都是奴隸,卻能享有相當大的特權。

歷史背景

阿拔斯王朝-王朝簡介

阿拔斯王朝(阿拉伯語:العبّاسيّون)是哈里發帝國的一個王朝,也是阿拉伯帝國的第二個世襲王朝。於750年取代伍麥亞王朝,定都巴格達,直至1258年被旭烈兀西征所滅。阿拔斯王室是伊斯蘭教先知穆罕默德的叔父阿布·阿拔斯(全名:阿布·阿拔斯·阿卜杜拉·薩法赫·本·穆罕默德)的後裔。在該王朝統治時期,中世紀的伊斯蘭教世界達到了極盛,在哈倫·拉希德和馬蒙統治時期更達到了頂峰。古代中國(新舊唐書)史籍稱之為黑衣大食。

阿拔斯王朝-社會結構

隨著新王朝的建立,阿拉伯帝國的社會面貌也發生相應變化。在這一時期,帝國已基本完成阿拉伯化或伊阿撥斯王朝衛隊斯蘭化的進程。阿拉伯血統已不再是決定人們社會地位的重要因素。統治階級成分進一步擴展,除阿拉伯貴族之外,伊拉克、敘利亞、埃及、波斯各地封建主也都進入統治階級的行列。帝國政治也由以往的貴族政治轉變為官僚政治。帝國國都東遷至兩河流域,不僅造成社會經濟重心的空間移動,也使帝國更多地接受了波斯專制主義的政治傳統和社會風尚。阿拉伯帝國的君主專制統治空前膨脹,哈里發們不僅自稱是先知的代理人而且也是安拉真主在塵世間的代表,是「安拉在大地上的影子」。他們憑藉龐大的官僚機器,對廣袤疆域內的各族人民進行封建統治。官僚機構中的最高行政長官稱「維齊爾」,即宰相,輔佐哈里發總理萬機,權勢極大。維齊爾之下,有財政、司法、工商、農業、軍事、警務和驛站(情報)諸部大臣,此外尚有處理日常文秘的樞密院和負責整飾吏治的督察院。為防止地方總督權勢過大,阿拔斯王朝將前朝原有的5大行政區,細分為24個行省。原來隸屬於地方行政部門的地方司法系統也逐漸分離出來,形成由中央大法官到地方各省法官組成的獨立系統,以適應專制統治的需要。軍隊是阿拔斯王朝的有力支柱,但與前朝的軍事體制相比,也有相當大的變化。傳統的全民皆兵的部落兵制,逐漸被經過嚴格訓練、領受軍餉的正規常備軍所取代。其核心是由波斯呼羅珊人組成的近衛軍,內分騎兵、步兵和弓奇兵等兵種。後來,近衛和主要是由突厥奴隸(馬本路克)組成。

阿拔斯王朝-政治制度

阿拔斯王朝實行政教合一的封建制度。在行政管理方面,多採用波斯的政治體制。王朝啟用波斯顯貴盤踞要職,並吸收各地非阿拉伯民族的穆斯林貴族、學者參政,哈里發集政教大權於一身,具有最高權威。哈里發竭力為其統治賦予神聖的性質,聲稱自己為「安拉的代理人」,王朝是先知穆罕默德家族的合法繼承者和正統派教義的捍衛者。哈里發之下,設維齊爾(即首相),具有較大的權力,除王儲的確定外,王朝的一切行政和宗教事務,首相均可秉承哈里發意志全權處理。王朝健全了司法制度,法官由篤信伊斯蘭教、精通教義和教法、品學兼優的法學家擔任。教法官只審理穆斯林的訴訟。玉朝建有經過嚴格訓練的10萬人的哈里發近衛軍,由騎兵、步兵和弓弩隊等組成,另設有海軍艦隊。全國軍隊總司令稱「大埃米爾」。近衛軍初由呼羅珊人組成,后又新組建突厥奴隸近衛軍。在征戰時從各地區徵募的軍隊稱「穆特瓦爾」(Mutawwi'ah,意為「志願者」)。王朝始設嚴密的警察組織,全國警察署長兼任哈里發警衛長,後由突厥近衛軍將領代替。全國劃分為24個行省,設總督管理,總督在其轄區內具有絕對權力。

阿拔斯王朝-學術文化

阿拔斯王朝是伊斯蘭學術文化廣泛傳播和發展的全盛時期。哈里發奉行正統派(遜尼派)教義為國教,全面推行伊斯蘭教法,大批歐萊瑪(宗教學者)被吸收參政,享有較高的社會地位。哈里發採取政治-、經濟、法律、教育等措施,大力傳播和強化伊斯蘭教,吸引各地順民大量歸信了伊斯蘭教,完成了伊斯蘭化的過程,伊斯蘭教滲透到政治、經濟、文化領域,變成穆斯林的生活方式。在各地興建清真寺和宗教學校,培養了大批官吏、學者和教職人員。阿拉伯語逐步在帝國境內推廣,它不僅為宗教語言,而且成為學術研究、著書立說、社會交際的通用語言。伊斯蘭教的古蘭經學、聖訓學、教法學、凱拉姆學、誦經學完整體系已經建立。遜尼派和什葉派已由早期的政治派別發展為宗教派別,各自確立了教義學說體系。遜尼派的四部《古蘭經》注、六部聖訓集編纂成書,四大教法學派學說形成。什葉派的四大聖訓經輯錄成冊,教法學說和伊瑪目教義日趨完善。穆爾太齊賴派由於馬蒙的推崇得到很大發展,其學說曾一度占統治地位。蘇菲派的學理得到廣泛傳播,后被安薩里引入正統派教義,成為正統信仰的組成部分。艾什爾里派的學說,經塞爾柱王朝首相尼扎姆·穆勒克??的思想。教派分化加劇,學派林立,教義論爭同教派間的政治鬥爭交織進行。哈里發大力倡導和贊助學術文化的發展。在全國主要城市建立了圖書館、天文台、各類學校和醫院,以巴格達「智慧館」為學術中心,開展了大規模的翻譯運動。在各族人民的共同努力下,創造出光輝燦爛的伊斯蘭文化。穆斯林學者輩出,巨著珠聯,豐富多采,在哲學、醫學、天文學、數學、化學、物理學、農學、歷史學、地理學、文學、語言學和藝術等方面均取得了輝煌的成就,豐富了世界文化寶庫。伊斯蘭學術文化傳入歐洲,對近代科學文化的興起產生過深遠影響。中國的造紙術、指南針、火藥、印刷術先被阿拉伯人所吸收,后通過他們輾轉傳入西歐。

阿拔斯王朝-王朝衰退

9世紀後半期起,阿拔斯王朝進入分裂和逐漸衰落時期,突厥奴隸將領握有軍權,專橫跋扈,任意廢立或殺害哈里發。836年迫使哈里發遷都薩馬拉達56年之久。各地封建主或總督擁兵割據,獨佔一方,脫離中央而獨立。波斯、中亞、西亞先後建立了塔希爾王朝、薩法爾王朝、薩曼王朝、伽色尼王朝、布韋希王朝、塞爾柱帝國;北非建立了伊德里斯王朝、艾格萊卜王朝;敘利亞等地建立了哈姆丹王朝和贊吉王朝;埃及建立了圖倫王朝和阿尤布王朝。其中北非及埃及的法蒂瑪王朝及西班牙的后伍麥葉王朝同阿拔斯王朝相抗衡,形成三足鼎立的局面。王朝對各族人民的殘酷剝削,使民族和階級矛盾十分尖銳,教派和農民起義此起彼伏。著名的有穆蓋奈爾起義、巴貝克起義、贊吉起義、卡爾馬特起義等,給王朝統治以沉重打擊。10世紀中葉,王朝直接統轄的地域只剩巴格達及其周圍的一小塊地區。945年,布韋希人入主巴格達,迫使哈里發授予其「最高統帥」稱號,剝奪哈里發的政治權力,僅保存宗教領袖地位。1055年,塞爾柱突厥人率軍佔領巴格達,迫使哈里發授予「素丹」稱號,發號施令,哈里發由其完全控制。1258年,成吉思汗之孫旭烈兀率領蒙古軍隊攻陷巴格達,殺死哈里發,阿拔斯王朝遂亡。

阿布·阿拔斯·阿卜杜拉·薩法赫·本·穆罕默德,阿拉伯語

阿布·阿拔斯(721年或724年或727年—754年;全名為:阿布·阿拔斯·阿卜杜拉·薩法赫·本·穆罕默德,阿拉伯語:أبو العباس عبد الله السفاح بن محمد ,「薩法赫」意為屠夫)伊斯蘭教的哈里發(750年—754年在位)。他是阿拉伯帝國歷史上最輝煌的阿拔斯王朝的創建者。

阿布·阿拔斯是先知穆罕默德的叔父阿拔斯·伊本·阿卜杜勒·穆塔里卜的後裔。在阿拉伯人的第一個王朝倭馬亞王朝統治的末期,阿布·阿拔斯加入主要爭奪權力者的行列。他在生於呼羅珊的波斯釋奴阿布·穆斯林領導的阿拔斯派武裝力量的幫助下反對倭馬亞王朝的哈里發。什葉派人士因為仇恨倭馬亞家族而把他視為救星,對他推翻倭馬亞王朝的努力提供了最大的幫助。他也得到了哈瓦利吉派的支持,儘管這些人在阿拔斯王朝建立之後就不斷發動叛亂以致被消滅。

阿布·阿拔斯在軍事方面完全仰仗他最傑出的將領領阿布·穆斯林。747年阿布·穆斯林在莫夫綠洲發動的叛亂得到了伊朗人和部份阿拉伯部落的支持,打響了推翻倭馬亞王朝的第一槍。750年1月,阿布·阿拔斯在大扎卜河戰役中徹底粉碎了倭馬亞王朝最後一任哈里發馬爾萬二世的軍隊,取得了決定性的勝利。此役相當於宣告了倭馬亞王朝的滅亡。阿布·阿拔斯在掌握政權之後,把倭馬亞家族成員幾乎斬盡殺絕。在什葉派的大力支持下,阿布·阿拔斯成為哈里發,他在庫法的就職演說中自稱為「薩法赫」(屠夫或仁慈、慷慨的人,雙關語)。他在掌權之後立刻任命阿布·穆斯林為呼羅珊總督。

754年,阿布·阿拔斯-薩法赫把帝國的都城由倭馬亞王朝支持者眾多的大馬士革(位於敘利亞境內)遷至幼發拉底河畔的安巴爾(位於伊拉克境內)。

薩邁拉城

薩邁拉 (阿拉伯語:سامراء)是伊拉克薩拉赫丁省的一座城市,位於首都巴格達西北125公里、底格里斯河東岸。2003年估計人口為348,700。2007年,聯合國教科文組織將薩邁拉古城列為世界遺產。