「奈及利亞伊費鎮出土赤陶人頭塑像」修訂間的差異

(→諾克文化) |

|||

| 第27行: | 第27行: | ||

===達荷美王國=== | ===達荷美王國=== | ||

===諾克文化=== | ===諾克文化=== | ||

| + | 黑非洲最古老的文化――諾克文化 | ||

| + | |||

| + | 諾克文化大概起源於西元前10世紀,在西元前5世紀到西元1世紀時達到了繁榮時期。從發掘出的文物來看,當時的諾克人已形成較成熟的農業社會,種植非洲黍等穀物。他們還獨自發明了冶鐵技術。最讓人感到驚歎的是諾克人在雕刻藝術上所達到的境地。在諾克文化發現之前,人們普遍認為非洲的藝術處在原始藝術的發展階段,以非寫實性的變形作品為主。甚至當19世紀末,歐洲人看到貝寧王國精湛的藝術作品時,歐洲人並不認為它們是非洲人的作品,而認為是它們是由歐洲的傳教士創作的。諾克藝術的自然主義的人頭塑像的出現,使人們認識到奈及利亞的藝術風格中自古就有寫實主義,西非的文化有長達兩千多年的傳統。 | ||

| + | |||

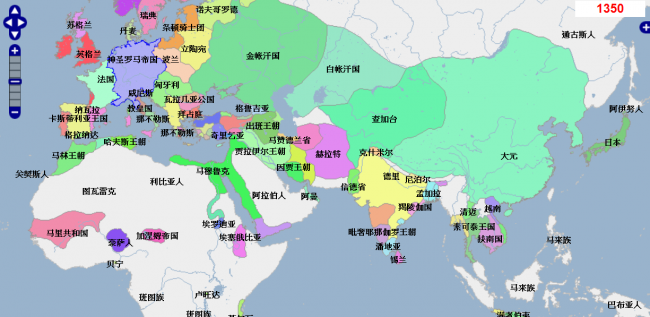

===中世紀世界局勢圖=== | ===中世紀世界局勢圖=== | ||

[[file:AD1350世界地圖.png|650px]] | [[file:AD1350世界地圖.png|650px]] | ||

於 2015年7月23日 (四) 11:20 的修訂

展品說明

- 發現地:可能源自奈及利亞伊費鎮(經緯度:7.4722, 4.5556)

- 製造年代:西元1100-1400年間

- 使用材料:赤陶

- 規格:高24cm,寬12.5cm,長16cm

赤陶人頭塑像

1957年出土的伊費赤陶頭像,屬於13世纪伊費王國雕刻極盛時期的作品。大量赤土雕像品,可見於伊費全鎮不同遺址,被視為長期製作的成果。對於當時社會各行各業人物穿戴的織品、珠寶、頭飾及徽章皆有非常細膩的刻畫,捕捉了伊費多元、都會的文化特質。

這件運用寫實手法創作出來的紀念頭像,完美地表現出人物的精神面貌,性格鮮明,神態自然。赤陶頭像,在人物性格刻畫和尺寸上多種多樣,小至8厘米,大至接近真人。說明伊費雕刻家不僅擅於深刻地表現各種神態,而且非常出色地表達典型的人物性格。許多赤陶雕刻品儘管具有明星的理想化特徵,却反映出對生活的直接觀察,雕刻家能够抓住表現對象的面貌特徵。

面容﹑刺花刻紋和飾滿串珠的王冠塑造得極為精緻。臉部的輪廓﹑耳朵的造型以及眼睛和嘴的線條優美協調,整個輪廓線生動清晰,這說明伊費雕刻家在當時就能深刻地表現出人物的精神面貌。雖然面部雕有表現刺花的縱紋和安插頭髮及鬍鬚的小孔,但並不妨礙人物精神面貌的刻劃,這是非洲雕刻藝術的特點之一。

伊費頭像(銅雕像)

1910~1912年,德國社會人類學家﹑非洲民族文化研究家L.費羅貝紐斯在伊費城廢墟裡發掘了伊費的首批頭像及其殘片。他的考查小組在伊費叢林裡發現了大量的約鲁巴人文化遺跡:雄偉的奥尼(國王)宫殿廢墟﹑樓梯殘跡和許多雕刻品。從1930年起,又重新進行挖掘工作。在一些出土的藝術品中,伊費王國青銅頭像是一件著名的作品。

歷史說明

中世紀非洲局勢圖

伊費王國

- 約西元800年,約魯巴Yoruba人在今奈及(尼日)利亞中南部建立伊費Ife王國。

- 約魯巴人(約魯巴語:Yorùbá)是西非主要民族之一,大部分分布在奈及利亞西南部的薩赫勒草原與熱帶雨林地帶。約魯巴人與東南部的伊博族和北部的豪薩人一起,是奈及利亞的三大主要民族。

- 伊費的權力和財富可能部分來自於利用利潤豐厚的尼日爾河貿易路線,將其連接到更廣泛的貿易網路,到西部非洲的撒哈拉大沙漠。

貝寧帝國

達荷美王國

諾克文化

黑非洲最古老的文化――諾克文化

諾克文化大概起源於西元前10世紀,在西元前5世紀到西元1世紀時達到了繁榮時期。從發掘出的文物來看,當時的諾克人已形成較成熟的農業社會,種植非洲黍等穀物。他們還獨自發明了冶鐵技術。最讓人感到驚歎的是諾克人在雕刻藝術上所達到的境地。在諾克文化發現之前,人們普遍認為非洲的藝術處在原始藝術的發展階段,以非寫實性的變形作品為主。甚至當19世紀末,歐洲人看到貝寧王國精湛的藝術作品時,歐洲人並不認為它們是非洲人的作品,而認為是它們是由歐洲的傳教士創作的。諾克藝術的自然主義的人頭塑像的出現,使人們認識到奈及利亞的藝術風格中自古就有寫實主義,西非的文化有長達兩千多年的傳統。

中世紀世界局勢圖

「中世紀」指公元5世紀到15世紀,自西羅馬帝國的崩潰到文藝復興運動和大航海時代之間的時期。

「中世紀」指公元5世紀到15世紀,自西羅馬帝國的崩潰到文藝復興運動和大航海時代之間的時期。

- 墨洛溫王朝

- 加洛林王朝

- 英格蘭

- 法蘭西

- 奧托王朝

- 神聖羅馬帝國

- 匈牙利王國

- 波蘭王國

藝術

社會與宗教

大量的考古發掘表示在今奈及利亞南部曾經有過具有獨特藝術風格和宗教習慣的社會,它繼承了古代西非的藝術傳統,又受到了北非和東非藝術的影響。這種藝術是随著當時社會生產力已達到想當高的水平--鐵器時代文明的出現而發展起來的。當時,藝術的發展是與手工業生產的發展相聯繫的,因為伊費這樣古老的城市,當時既是手工業集中的地方,又是文化藝術的中心。伊費藝術的形成和發展有其複雜而悠久的傳統,也有其光輝燦爛的年代和達到全盛的時期。

沒有受到伊斯蘭教影響的西非各王國,某些珍貴的物件,尤其是金屬製品,是國王或酋長所獨有,也是他們權威的象徵。

伊費雕刻風格是反映當時奴隸制國家經濟基礎,是當時王國統治和宗教信仰--從簡單的神靈崇拜到複雜的王權神授。伊費雕刻藝術運用寫實手法進行創作,是呼應當時社會政治形態和宗教信仰的需要。

伊費雕刻不僅反映社會的理想,而且呈現了美學的理想。 伊費雕刻標誌著非洲藝術發展的重要階段。從出土的藝術作品來分析,可以看出當時的藝術家極其眾多,而雕像製作的歷史也很悠久。

鑄造技術

鑄造的材料是銅和鋅的合金,伊費居民當時就已經掌握了失蠟法的鑄造技術。他們利用這種製造技術製作青銅器和黄銅器。這種鑄造方法的出現促進了雕刻技術的迅速發展,並顯示出它的精湛的技藝和高度的感染力。伊費雕刻作品大多採取寫實手法,主要表現非洲人民日常生活﹑宫廷生活和宗教風俗。

在地文明

約鲁巴人面貌特徵和伊費頭像特點有些相似,証明了伊費雕刻的土著性。此外,這種相似不僅在奈及利亞約鲁巴人和伊博人木雕的部族刺花和紋身上,而且在扎伊爾塔特勒人和巴特克人,以及布吉納法索的卡拉人木雕的部族的部族刺花和紋身上得到証明。為了安裝真的頭髮和鬍鬚,一些伊費青銅頭像的嘴和前額周圍鑿出一些小孔,這種特點與熱帶非洲木雕所固有的土著方法相同。在奥尼雕像中存在的和在當代奈及利亞尼統治者禮服中見到的王權象徵物(王冠﹑胸飾和項鍊)也有許多相似之處。伊費雕刻和熱帶非洲民族藝術風格無論多麼相似,也不能把它們看作是同一類藝術品。看來,這種相似說明著伊費雕刻藝術的土著起源。

對藝術史的影響

當伊費人頭像首次出現在西方世界二十世紀前半時,美得讓人震驚。就被當成未曾留下文字記載的某個文化最重要的憑證。當Leo Frobenius 發現類似第一個人頭例子,它打破當時西方世界對非洲文明的理解,推翻了歐洲人不得不重新思考非洲在世界文化史當中的地位。

這是現在公認這些雕像代表土著的非洲傳統,取得了高水準的現實主義和精細化。

參考連結

- 蒐尋關鍵字:

- Terracotta:赤陶

- Bronze Head from Ife:青銅伊費人頭塑像

- Nigeria:奈及利亞

- Yoruba:約魯巴

- 大英百品的英文wiki

- The British Museum-Ife head

- The British Museum-A History of the World in 100 Objects