「討論:自主學習典範的應用/從傳統公共教育典範走向自主學習典範」修訂間的差異

跳至導覽

跳至搜尋

| 第21行: | 第21行: | ||

##台灣讓四大安全網準永續維運 | ##台灣讓四大安全網準永續維運 | ||

##美中台關係 | ##美中台關係 | ||

| − | # | + | #傳統公共教育典範下的體制學校到底在做什麼 |

| − | ##向群我傾斜,當權者代表的國族--權力帶來腐敗 | + | ##<span style='color:red'>向群我傾斜,當權者代表的國族--權力帶來腐敗</span> |

| − | ##生產力與消費者-- | + | ##生產力與消費者--信仰<span style='color:red'>成長,更多即目的,用把餅做大</span> |

| − | ##科層、金字塔--權本而不人本 | + | ##<span style='color:red'>科層、金字塔--權本而不人本</span> |

#要釜底抽薪,別揚湯止沸:直接對公共教育進行升級改版,而不是在舊典範下修修補補。開發出一款更好的設計的原型,和這種設計可以大量供給,和人民可以普遍近用,是三件事、不是一件事。 | #要釜底抽薪,別揚湯止沸:直接對公共教育進行升級改版,而不是在舊典範下修修補補。開發出一款更好的設計的原型,和這種設計可以大量供給,和人民可以普遍近用,是三件事、不是一件事。 | ||

| − | |||

#方法論可含: | #方法論可含: | ||

##組課共學與 OST | ##組課共學與 OST | ||

於 2021年7月29日 (四) 16:08 的修訂

- 一些背景上的改變:

- 像台灣這種社會,已經負擔得起以個別指導為基礎的教育典範。

- 從「電波傳播革命」之後學習者知識與技能的來源就不斷拓展,到了「網際網路」之後,基本上可以實現 Illich 用「人從網絡中學習」取代「人從機構中學習」的構想。這使得「主題備課」(讓同學備課上課),行動學習(移地、學習者策畫、群學)等當代自主學習式的課程模組變得具有可行性。

- 社會由水平整合(網絡)混搭垂直整合(科層),微權力興起,平權運動當道。只有如中國般的「權本社會」,還會依權力大小,將人用森嚴的等級排序。

- 知識、技能的折舊極快,須要用「群學」抵消一部分知識與技能折舊的效應。

- 一些背景上的改變:

- 飼料雞典範與土雞典範

- 勞動力與消費者

- 當代的學習方法,怎麼做?

- 重新定義學習與教育

- 提倡並實踐「終身自主學習的人生觀」

- 世界就個大型的教練場,人就是來學習的。學習是本能與本份,不是為了什麼功利的目的。因學習得到的好處是附帶的。

- 不管自己位置多資深,終身都不斷組課,組織群學,培力自己。

- 對抗知識與技能的高速折舊與深度偽造

- 群學×私有雲

- 建構新的「學習信用」體系,很快「可信的」會變成一種很高的價值:一塊磚一塊磚去叠。

- 台灣正走向真正的多元社會

- 台灣與大陸國運發展的關鍵:

- 自主學習典範在台灣成為公共服務,在大陸始終是市場商品。

- 台灣海峽不是陸地

- 台灣讓四大安全網準永續維運

- 美中台關係

- 傳統公共教育典範下的體制學校到底在做什麼

- 向群我傾斜,當權者代表的國族--權力帶來腐敗

- 生產力與消費者--信仰成長,更多即目的,用把餅做大

- 科層、金字塔--權本而不人本

- 要釜底抽薪,別揚湯止沸:直接對公共教育進行升級改版,而不是在舊典範下修修補補。開發出一款更好的設計的原型,和這種設計可以大量供給,和人民可以普遍近用,是三件事、不是一件事。

- 方法論可含:

- 組課共學與 OST

- 行動學習

- 社會:從大英百品學社會史

- 資訊基礎應用

- 動手學科學

寫書參考:

- 物聯網革命

- 兩書比較

- 機構實驗教育申請書/內文/2020

- alWiki::「自主學習典範」的核心元素

- alWiki::「自主學習典範」的數位學習工具

- wellBeingNg::自主學習下的學習定義

- wellBeingNg::澎湖合橫國小週三進修內有六年制學程課程舉隅

- wellBeingNg::與許麗娟副署長討論2

- wellBeingNg::探討教育本質

- wellBeingNg::海星培力/論述與實踐/第一次上課回應小組 / wellBeingNg::海星培力/論述與實踐/海星培力/論述與實踐/教師與學生的七個不對稱性

- wellBeingNg::海星培力/論述與實踐/第一次上課/分組討論/摘要

- 義務教育的起源與特徵

- 維基共享資源 / LucasLiu0910

- 改飼料雞

第一輪意見回饋:

Q自主學習典範新書:

- 單一段落文字太長,會讓讀者讀起來有壓力喔,請盡量可以分段就分。

- 突破四萬字了~重新整理了第六章內容。一樣從巨觀的大環境切入談特殊教育需求和自主學習的關係,以及點出實驗教育環境中的輔導問題。

- 後面會再增補一些案例,談到不同需求孩子的生命樣態以及自主學習的歷程。

- 有想到可以增加一些名人案例:像是唐鳳的成長經驗、還有我的學生家長,得過國家文藝獎的陳界仁,他高中都沒讀完

- 昨天也想了一些題目可以跟丁老師對談的:

(1)如果用最精簡的語言來定義自主學習,可以怎麼說? (2)自主學習重要元素有? (3)最棘手的個案處理經驗? (4)有沒有所謂失敗的經驗?那是什麼? (5)挫折的經驗 (6)給學習者什麼忠告 (7)給家長的建議? (8)給教育工作者的建議為何? (9)有沒有那個系統最適合培養自主學習能力?

可以用QA,對話錄的方式提供讀者參考。我們可以等文稿都完成後,約一個時間上線錄音,再找人打成逐字稿後調整

綜整恩濡、的回饋意見

第二章:從傳統公共教育典範走向自主學習典範

Q:為什麼有增量,有依據主體性,又能與他人互動,就可以稱為教育?

A:首先要區分「學習」和「教育」兩者的定義。

- 學習的定義之所以優先於教育的定義,在於臺灣談教育,都會落入「群我」大於「個體我」的狀態,甚至是在失去主體性的情況下談論。

- 如果將自主學習只視為一種教育方式,那其實容易將自主學習工具化,使之成為一種教學方法。

- 將自主學習僅視為教學法,只會讓自主學習被其他「更高效率」的學習方法取代。

- 然而,自主學習的精神遠超過於教學方法,而是一種態度,一種實現群我與個體我互為主體性的價值。因此,才必須將學習優先於教育,並且強調自主學習典範。

- 不過這樣看起來,重要的可能也不是自主學習應落於「教育」還是「學習」的範疇,因為我回想小學在體制內,老師也很強調「自主學習態度」,但他的意思是,「有沒有自主學習『學校/課本』裡的知識」。或者在看有些家長,無論體制內外,也會希望小孩自主學習他們「希望小孩學的事物」。

學習是人的本能

- 狗狗與電腦的例子,乍看之下沒有理解他和「人的主體性」這件事的關聯

教育系統與社會結構緊密鑲嵌

- 「而傳統學校教育並沒有比這些「自主學習典範」下的教育更「理應如此」,更天經地義。」這句話不太懂和前後文的關聯為何?

- 串一下「學習」—「教育」,再串「教育」—「社會制度」(鈴)

- 台灣近十年來的實驗教育經驗這段,我讀到的意思是想表達「自主學習典範」在台灣實踐的經驗,以及雖然不是主流價值,但卻是更佳的教育型態。段落文字說明上不流暢,看不出因果關係,以及想說的重點。(鈴)

傳統公共教育典範

- 好像沒有說明學校為什麼/哪些部分,與工廠和科層組織相似。

- 是否多說一點「學校教育制度」的樣子?指出它與科層體制類似的地方或架構,以便說到下面科層體制的時候,感受更深刻。也有助於理解為什麼接下來的段落要提到師生的不對稱性這件事。(鈴)

對傳統公共教育典範的反思

- 關心「學過」,不關心「學會」,這句話要不要補充對考試的論述?因為傳統教育關心學會的方式就是考試(檢測性評量)。

- 雖然有講到傳統公共教育的問題,但好像沒有說明,為什麼要用「網絡式學習」取代傳統公共教育。

簡介自主學習典範

- 請多加一句,以參考過去實驗教育的經驗或例子,分析自主學習典範核心元素如下……之類的(鈴)

- 好像沒有說明為什麼自主學習典範的核心需要這三個元素(自主學習,群學,無界學習)

- 加法協作和乘法協作兩種,可能需要搭配案例說明,光看文字描述太抽象。

- 「重新定義學習與教育」,感覺可以放到「自主學習的核心元素」前面,先講定義,再談自主學習內涵。

- 感覺可以多談一點關於「醞釀」的事,這是目前傳統公立教育老師最害怕的。

- 感覺可以多說明,助人者與受助者,「立約承責」的樣子會是什麼樣子。

回應並比較兩種傳統

- 前面沒有講到生態化,現在提出來要解釋嗎?

第三章:開門辦教育

建議新增補充:(鈴)

- 論述「同村共養教育」

- 為什麼現在格式化學生的教育體制不恰當。

- 用我們需要一個什麼樣的課綱,來論述自主學習典範下,也需要有基礎科目/能力培養這件事。

- 什麼是「開門辦教育」?如何橋接〈在108課綱是導入自主學習典範的好機會〉的圖示?

- 為了要提供自主學習典範的學習資源,所以需要開門辦教育?

- 開門辦教育與Illich 人在網絡中學習的概念

恩濡

Q:「剛好比最好更好」,但是如果每個人的剛好都是不一樣的定義呢?

A:每個人的「剛好」原本就是不同的定義,這是先決條件。

- 真正的議題在於,有些人在強調自己的「剛好」時,壓迫到他人,這其實是個體我過於龐大,忽視群我的展現。

- 個體我過大的原因,可能來自害怕被忽視、個體我曾受到壓迫、也或者是在成長經歷中不常意識到自己對他人的影響,也就是對「群我」的概念陌生。

- 「群我」與「個體我」的理想狀態,是兩者互為主體,也可以具象成「我為人人,人人為我」的概念。

- 「主體」的意思是,存在本身,即具備意義,不需要透過達成某種目的、實現某種功能,才會體現他的價值。

- 也就是說,無論是「個體我」,還是「群我」,兩者本身都應當被視為主體看待,兩者都不能凌駕於對方。

- 現在的社會不平等,多少也可以視為「群我」和「個體我」的不平衡來看待。

垂直整合

- 「由科層構成嚴絲合縫的組織⋯⋯市場在其中加以潤滑。」這句話裡,看不太懂市場的作用是什麼。

- 歐洲中世紀為何不是垂直整合的社會?是否需要多加說明?

- 「我附庸的附庸不是我的附庸」這句話不直覺,需要多加說明。

- 錯字:「到底」有沒有走出這個體制的路?

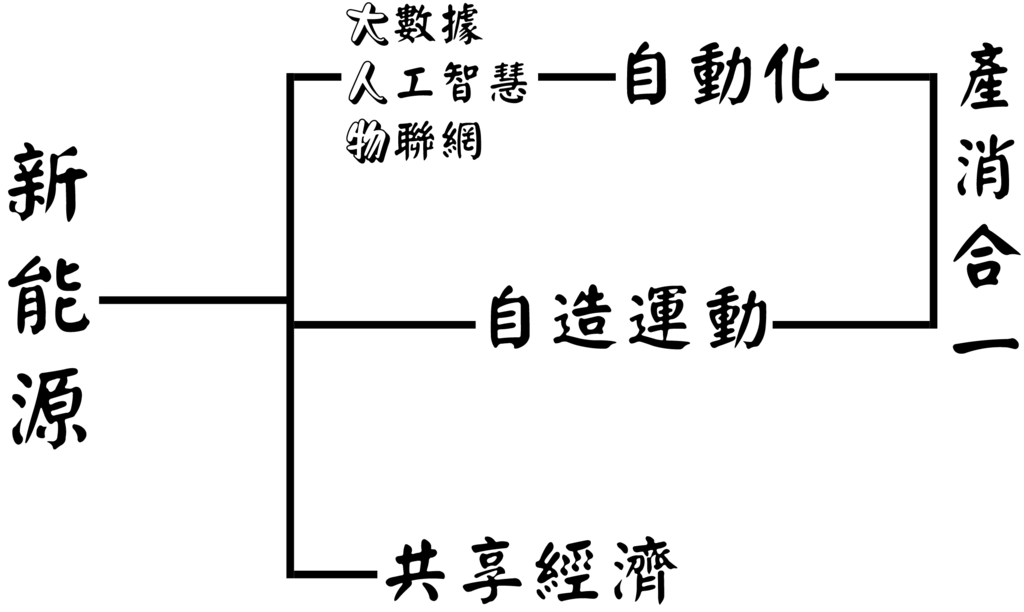

新能源

- 「這已經是現代公民的abc」,這句話的意思是?

- 幾何級數與算術級數兩者的差異,如何套用在人類網絡上有些抽象,需要多加說明

生產自動化

- 上等風險:需多說明兩種譬喻「飼料雞」、「電池」的差異。

- 為何風險是分上中下三個層次?是否需要多些描述?

產銷合一

- 為何「大,人,物」能帶來此種好的可能?需多說明

微權力興起

- 這一段有內容嗎?

「自主學習典範」更能適應當代

- 錯字:應是「教科書」。

- 「講真的,玩真的」這句話的意思?

- 可以放入一些學生管伺服器,如何分攤行政工作的案例,在想像「班本治理」取代「科層職務」這件事上會更具體。

第五章:方法論

組課共學

- 雖然從內容中,可以發現組課共學的精神與內涵和「自主學習典範」相呼應,但一開始如果有說明一段,組課共學和自主學習典範的關聯,對不熟悉的讀者來說才會比較好銜接。

- 乘法協作如何體現在組課共學?需附案例說明。

(一)導入「討論模式」

- 可能需另外以註腳,附註說明何謂「實驗教育工作者培育」以及「海星培力」。

- OST為何能促進討論模式?需多說明。

(二)起草開課公告

- 可以簡單說明一兩句為何需要為課程畫海報。

- 「不宜過度結構,會毫無彈性;也不要太過沒有結構,會失敗。」感覺需要相關的案例才會比較清楚易懂。

(四)聯絡參課者並收錢

- 「聯絡參課者並收錢這個動作無比重要,因為在網路上報名一門⋯⋯」這句話感覺寫到一半?

(五)按表定時間上課

- 為何任務導向的課程形式,可以讓學習者之間,從加法協作走向乘法協作?感覺需要多作說明。

- 「更上層樓的組課,是帶領的老師能催化這門組課的協作群發生自組織,自己形成一個個工作圈⋯⋯」這段話如果有搭配案例,會更具象。

(六)評量、記帳與學習歷程典藏

- 好像沒有提到組課共學適合使用何種評量方式?或者,從哪些面向來考量評量方式與標準較合適?或是提供現有案例做參考。

行動學習

- 「應該把行動學習當成連續劇來規畫,而不是把它們當成單元劇處理。意即,應該由近而遠,由小而大⋯⋯」這段話可能要直接說明,所謂由近而遠是指規模,因為直覺上比較難懂。

由近而遠,由小而大

- 感覺不需要把每個去過的地方都寫出來。我個人認為,重點不是去哪裡,而是每個階段/規模,會發生何種程度的學習和共振?以及,要達到哪些條件,才能往更大的規模前進?這樣比較能看出所謂行動學習的系統。

第七章:108課綱是導入自主學習典範的好機會

建議增加:(鈴)

- <提問>:「突破口在哪裡」的段落要討論的主題是不是「自主學習典範在108課綱中如何實現」?

- 如果是的話,突破的方法是?

- 過量課綱(時數) VS 自主學習節數(國中小彈性學習、高中校訂必修)

- 在可使用的時間內,師生一起學習自主學習典範(自組織、群學、立約承責)

- 學習資源 VS 開門辦教育

- 從網絡中學習來取代從機構中學習

- 自主學習帶領者+社會資源(社教館所、社大、達人、高教……)+跨校選修

- 過量課綱(時數) VS 自主學習節數(國中小彈性學習、高中校訂必修)